L'odorat

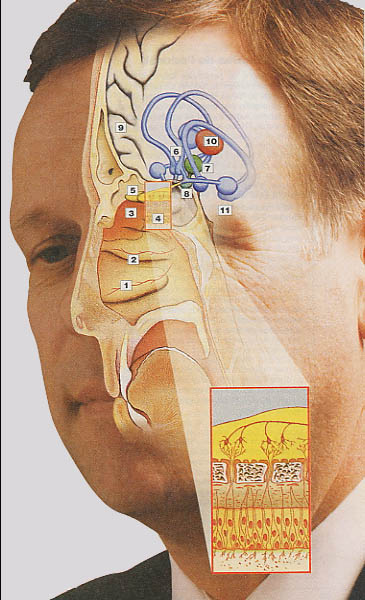

QUELLE est votre odeur préférée? Cette question posée à plusieurs personnes a donné lieu à des réponses étonnantes: le bacon frit; l’air salin de l’océan; le linge propre claquant au vent; le foin fraîchement coupé; les épices chaudes; le souffle d’un chiot. Quand on leur a demandé pourquoi ils aimaient particulièrement cette odeur, tous lui ont associé un souvenir précis et très vivace. En général, ces souvenirs remontaient à l’enfance. Ne vous êtes-vous jamais surpris à saliver alors que, passant devant une boulangerie, une bonne odeur venait vous flatter les narines? L’odorat a une action remarquable sur la gustation. Alors que les papilles gustatives permettent de reconnaître le salé, le sucré, l’amer et l’acide, l’odorat perçoit d’autres éléments plus subtils de la sapidité. Sans lui, les pommes et les oignons auraient presque le même goût. Pareillement, voyez comme un morceau de chocolat semble insipide quand on le mange en se pinçant le nez. Représentez-vous un plat appétissant: une tarte aux pommes encore fumante par exemple. Des odeurs alléchantes flottent dans l’air parce que la tarte dégage des molécules qu’emportent les courants d’air. Arrive votre nez qui se met à humer. Il aspire l’air et précipite les molécules odorantes dans l’extraordinaire machinerie de votre appareil olfactif. Le fonctionnement de l’odorat Détection des odeurs QUAND on inspire, les odeurs pénètrent par les narines. Quand on mange, des molécules sont envoyées vers le fond de la bouche et, de là, dans la cavité nasale. Au passage, l’air odorant franchit la “garde”, c’est-à-dire les branches du nerf trijumeau (1), qui longent les narines. Ce sont elles qui déclenchent l’éternuement lorsque des substances chimiques piquantes ou irritantes viennent les exciter. Elles procurent également une sensation de plaisir en réagissant à l’âcreté de certains parfums. Les molécules odorantes sont ensuite emportées vers le haut par les turbulences qui se créent quand l’air vient s’enrouler autour de trois lames osseuses contournées, les cornets (2). Ce flux d’air, humidifié et réchauffé en chemin, transporte les molécules jusqu’à l’épithélium olfactif (3), le site récepteur primaire. Situé dans un canal étroit, tout en haut du nez, ce tissu de la taille d’un ongle est bourré de quelque dix millions de cellules neurosensorielles (4), chacune terminée par de nombreuses expansions filamenteuses, les cils, qui baignent dans une mince couche de mucus. L’épithélium est si sensible qu’il peut détecter 1/460 000 000 de mg de certaines substances odorantes dans une seule bouffée d’air. On ne sait toujours pas exactement comment les odeurs sont différenciées. Il faut en effet savoir que les humains sont capables de reconnaître 10 000 odeurs et qu’il existe plus de 400 000 substances odorantes dans l’environnement, sans compter celles que les chimistes continuent de créer. Comment donc notre nez fait-il pour s’y reconnaître au milieu de cette débauche d’odeurs? Plus de 20 théories ont été proposées pour expliquer ce mystère. Quelques pièces du puzzle ont trouvé leur place très récemment. En 1991, on a découvert, au milieu des membranes cellulaires des cils, de minuscules protéines appelées récepteurs olfactifs. Il semble que ces protéines se lient différemment aux divers types de molécules odorantes, conférant ainsi à chaque odeur une “empreinte” distinctive. Transmission de l'odeur L’information est transmise au cerveau par l’intermédiaire de messages électrochimiques codés qui se propagent le long des neurones olfactifs (4). Lewis Thomas, un écrivain scientifique, qualifie ces neurones de ‘cinquième merveille du monde moderne’. Ils sont les seules cellules nerveuses primaires à se répliquer toutes les quelques semaines. De plus, il n’y a pas de barrière protectrice entre eux et les stimuli de l’environnement, comme c’est le cas pour les cellules neurosensorielles de la vision ou de l’ouïe, dissimulées à l’intérieur des yeux et des oreilles. Les nerfs olfactifs viennent du cerveau et sont en contact direct avec le monde extérieur. On peut donc dire que le nez est un lieu de rencontre du cerveau et de l’environnement. Ces neurones convergent vers un même endroit: les deux bulbes olfactifs (5), situés à la base du cerveau. Ces bulbes constituent les principaux relais de transmission vers d’autres parties du cerveau. Ils filtrent le flot des données, ne gardant que l’essentiel avant de faire suivre l’information. Perception de l'odeur Les bulbes olfactifs sont “raccordés” au système limbique (6), un ensemble de structures élégamment enroulées qui joue un rôle clé dans la mémoire et la genèse des réactions émotionnelles. C’est l’endroit où, pour reprendre les termes du livre Le corps humain (angl), “le monde froid de la réalité est transformé en un chaudron bouillonnant de sentiments humains”. Le système limbique est si intimement lié à l’odorat qu’on l’a longtemps appelé le rhinencéphale, c’est-à-dire le “cerveau olfactif”. Ce lien étroit entre le nez et le système limbique expliquerait pourquoi les odeurs déclenchent en nous des réactions affectives et nostalgiques. Ah! Le bacon frit! Le linge propre! Le foin fraîchement coupé! Le souffle du chiot! Selon l’odeur, le système limbique peut activer l’hypothalamus (7) qui, à son tour, commandera à la maîtresse glande du cerveau, l’hypophyse (8), de produire diverses hormones (celles qui stimulent l’appétit ou les fonctions sexuelles, par exemple). Voilà qui explique pourquoi une odeur de nourriture peut réveiller brusquement la faim ou pourquoi le parfum est considéré comme un important facteur d’attirance sexuelle. Le système limbique se prolonge jusqu’au néocortex (9), une région du cerveau de nature plutôt intellectuelle et analytique. C’est là que les informations olfactives sont comparées avec les données fournies par les autres sens. Votre nez perçoit une odeur âcre, vos oreilles un crépitement et vos yeux un voile de fumée flottant dans l’air: en un instant, la combinaison de ces éléments vous permet de comprendre qu’il y a le feu. Le thalamus (10) intervient aussi, peut-être en servant de médiateur entre ces deux centres très différents que sont le système limbique (émotionnel) et le néocortex (intellectuel). Le cortex olfactif (11) participe à la discrimination des odeurs qui se ressemblent. Diverses parties du cerveau peuvent également renvoyer des messages aux relais de transmission que sont les bulbes olfactifs. Pour quoi faire? Afin que les bulbes modifient leur réponse à la perception des odeurs, par exemple en se mettant en veilleuse, voire en se déconnectant carrément. Sans doute avez-vous déjà remarqué que l’odeur de nourriture n’est plus aussi alléchante une fois que l’on est rassasié, ou encore qu’une odeur forte, pénétrante, semble s’atténuer au bout d’un moment. Ce sont les bulbes olfactifs, informés par le cerveau, qui provoquent ces changements. Peut-être sont-ils aidés en cela par les cellules réceptrices situées sur les cils dont le potentiel semble s’épuiser assez vite. C’est là une caractéristique bien utile, surtout quand on a affaire à des odeurs nauséabondes. Beaucoup d'animaux comme le chien possèdent un sens de l'odorat autrement plus développé que le nôtre.

le chevreuil possède un odorat redoutable

Zoom sur la fonction de l'odorat

lors de l'inspiration, les cellules odorantes stimulent le système olfactif avant que l'air ne rejoigne nos poumons.

comme d'habitude, chaque fois qu'on zoom sur le système, on est étonné de sa complexité. On se rend compte qu'il met en oeuvre de nombreux éléments eux-mêmes complexes et qui collaborent avec une efficacité remarquable pour la réussite de leur objectif.

1- récepteurs 2- lame osseuse 3- filets du nerf olfactif 4- glomérules 5- cellules mitrales 6- fibres nerveuses centrifuges 7- cortex olfactif

Le langage olfactif De nombreux animaux communiquent au moyen de substances chimiques très puissantes, les phéromones, généralement sécrétées par des glandes spécifiques ou libérées dans l’urine et les excréments. Tout comme un nom ou un numéro sur une clôture identifie la propriété d’un humain, de même les phéromones jalonnent et délimitent le territoire de certains animaux, les chiens et les chats notamment. Bien qu’invisible, ce marquage extrêmement efficace permet aux animaux de la même espèce de maintenir entre eux une distance optimale. Mais les phéromones ne servent pas qu’à marquer le territoire. Elles sont une sorte de “ tableau d’affichage ” chimique que les autres animaux “ consultent ” avec grand intérêt. Les traces olfactives, explique le livre La communication chez les animaux, apportent “ sans doute une série d’informations sur le propriétaire, son âge, son sexe, sa vigueur, la phase de cycle de reproduction où il se trouve [...]. C’est en quelque sorte une carte d’identité personnelle ”. On comprend donc aisément que certains animaux attachent une grande importance à leurs marques odorantes. Les gardiens de zoo le savent bien. Après avoir lavé une cage ou un enclos, ils ont observé que beaucoup d’animaux s’empressent de marquer de nouveau leur territoire. En effet, “ l’absence de leur propre odeur a des effets stressants sur les animaux ; il arrive qu’ils ne se comportent plus normalement et deviennent stériles ”, fait remarquer l’ouvrage précédemment cité. Les phéromones jouent aussi un grand rôle dans le monde des insectes. Les phéromones d’alarme, par exemple, déclenchent un départ en masse ou une attaque. Les phéromones d’agrégation attirent les insectes vers une source de nourriture ou un lieu de nidification. Citons également les phéromones sexuelles, auxquelles certaines bêtes sont extrêmement sensibles. Témoin le bombyx du mûrier, dont les deux minuscules antennes en forme de feuilles de fougère peuvent détecter ne serait-ce qu’une seule molécule de phéromone sexuelle femelle ! Il en faut 200 environ pour qu’il se mette en quête de l’émettrice.

Remarquable, n’est-ce pas? Et encore, nous n’avons qu’effleuré le sujet! Des livres entiers ont été écrits sur ce système sensoriel d’une fabuleuse complexité.

|